Warum Frauen öfter Nebenwirkungen von Antidepressiva haben … und Männer seltener darüber reden?

Wenn Antidepressiva Nebenwirkungen verursachen, tut das nicht nur weh – es erzählt auch eine Menge über biologische Unterschiede, klinische Praxis und vielleicht sogar gesellschaftliche Rollenbilder. Eine aktuelle AMSP-Arbeit, die über 24 Jahre hinweg Daten von mehr als 243.000 stationären Patient*innen sammelte, zeigt: Frauen erleben signifikant häufiger schwere UAW als Männer (0,83 % vs. 0,67 %). Doch die spannendsten Unterschiede verbergen sich im Detail.

Die „Top 3“ NebenwirkungeN für Frauen

Laut den Ergebnissen sind Frauen (im Vergleich zu Männern) besonders gefährdet für

Hyponatriämie (RR 2.82)

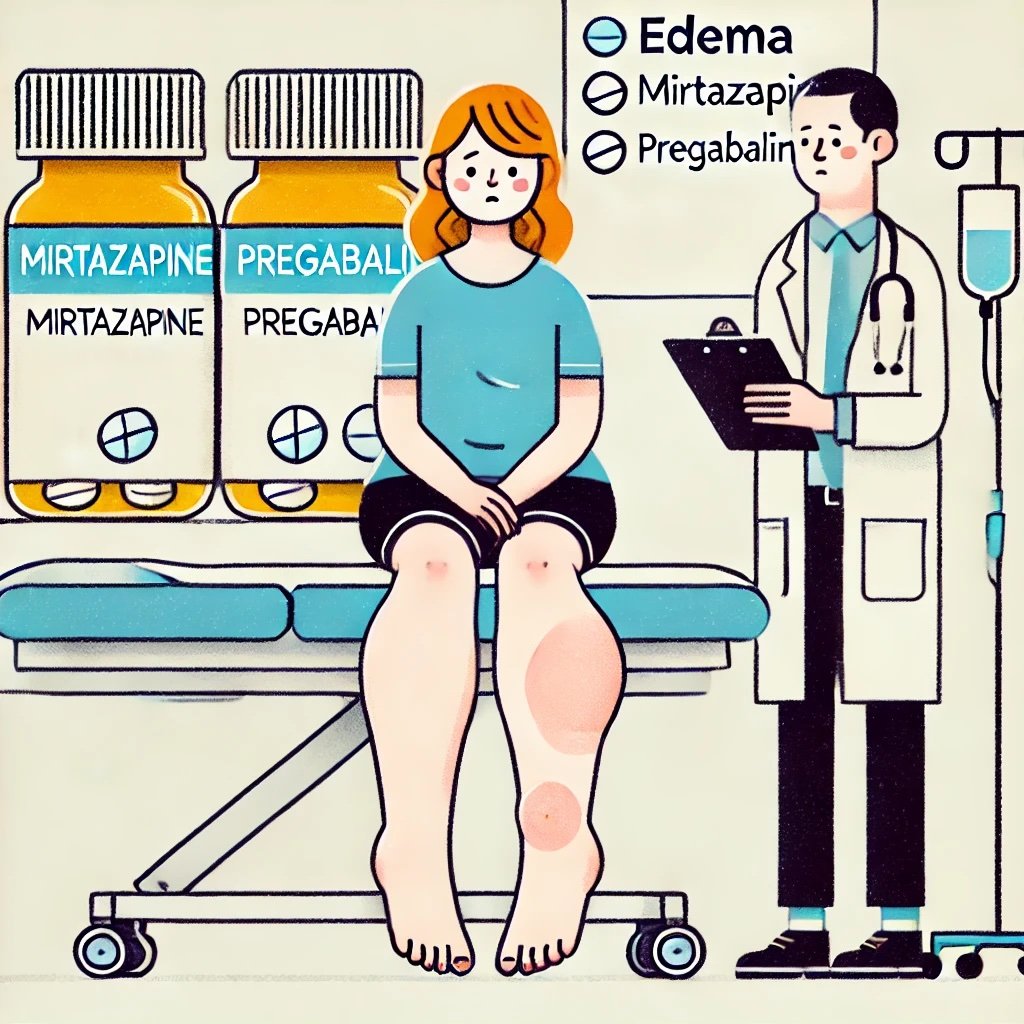

Ödeme (RR 6.31)

allergische Hautreaktionen (RR 1.71)

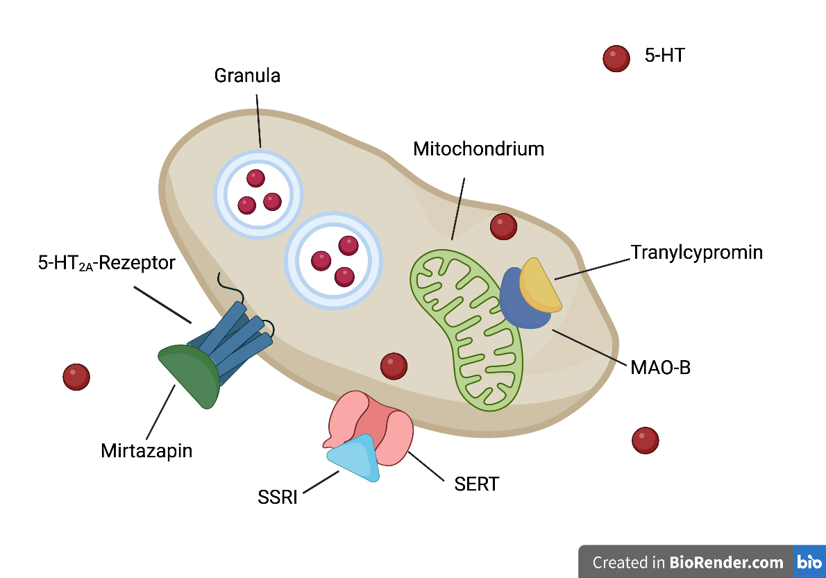

Interessant: Ein Großteil dieser UAW ist nicht dosisabhängig und könnte immunologische oder pharmakokinetische Ursachen haben.

Die größte Nebenwirkung bei Männern? Ein Klassiker.

Während Frauen fast nie darüber klagen, ist sie bei Männern 18-fach häufiger: sexuelle Dysfunktion – meist erektile Probleme. Das mag biologisch erklärbar sein (serotonerge Mechanismen), aber es wirft auch die Frage auf, wie unterschiedlich Männer und Frauen über intime Nebenwirkungen sprechen.

Sind Frauen wirklich empfindlicher – oder erhalten sie einfach „männliche“ Dosierungen?

Die Studie deutet darauf hin, dass Frauen und Männer überwiegend ähnliche Dosierungen erhalten. Das könnte ein Teil des Problems sein, denn Frauen vertragen möglicherweise nicht die gleichen Dosen wie Männer. Das könnte u. a. Mirtazapin und mehrere trizyklische Antidepressiva betreffen.

Fazit

Diese Daten zeigen eindrucksvoll: Personalisierte Psychopharmakologie braucht Geschlechterdaten. Haben Frauen wirklich häufiger UAW oder berichten sie von diesen schlichtweg häufiger als Männer? Ohne sie bleiben Dosierungsempfehlungen und Risikoabschätzungen schlicht unvollständig. Die AMSP-Studie liefert dafür wichtige Hinweise und macht klar, dass One-Size-Fits-All in der Psychiatrie nicht funktioniert.

Die vollständige Publikation ist selbstverständlich Open Access unter dem folgenden Link zu finden: A 24-year pharmacovigilance study on sex differences in adverse drug reactions to antidepressant drugs | Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology